概要

Reaktor (Reaktor 5.5 を想定) ではサウンドパッチ/プログラムのことをスナップショット (Snapshot) と呼びます。

スナップショットにはインストゥルメントレベルのものとアンサンブルレベルのものがあります。

インストゥルメントレベルのスナップショットはインストゥルメントヘッダーで選択することができます。

サイドペインのスナップショットタブではインストゥルメントだけでなくアンサンブルのスナップショットも選択できます。

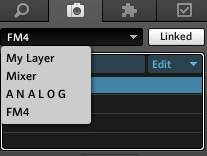

スナップショットタブではまずどのインストゥルメント/アンサンブルのリストを表示するか選ぶ必要がありますが、Linked ボタンを押しておくと、パネルビューやストラクチャービューで選択したイントゥルメント/アンサンブルのリストに自動的に切り替わります。

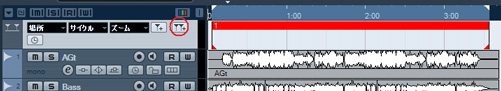

メインツールバー上のスナップショットリストには「Snapshot Master」となっているインストゥルメント/アンサンブルのリストが表示されます。

128個のスナップショットが 1バンクとして管理され、各インストゥルメント/アンサンブルは最大 16バンク持つことができます。

基本操作

スナップショットをバンクに保管するための手順は以下の通りです。 Store ボタンはスナップショットタブの下部にあります。 (この記事ではバンクにストアすることを「保管」、ファイルにセーブすることを「保存」というように言葉を使い分けます。)

- Store ボタンを押す。

- 必要に応じて名前を変更する。

- もう一度 Store ボタンを押す。

2度めのボタンを押す前であれば、Esc キーで操作をキャンセルすることができます。 Append や Insert は最初の空きスロットに入れたり、選択しているスナップショットの直後に挿入して保管するためのボタンですが、これらも操作を確定するには2回押す必要があります。

Append 操作を行った時、現在のバンクが一杯のときは次のバンクに保管してくれます。 16バンクを使い切る前であれば、必要に応じ新規バンクを作るかどうか聞いてくるので、新規音色を作成した場合は Append ボタン操作がお手軽だと思います。

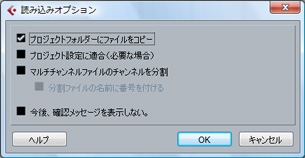

ファイルへの保存

バンクにストアしただけでは Reaktor を終了すると消えてしまうので、作成したスナップショットは OS のファイルとして保存しなければなりません。 アンサンブルファイル (.ens) として保存した場合はスナップショットも含めて保存されます。 Reaktor の場合、アンサンブルファイルを用いてシンセの構造と合わせてスナップショットを管理するのが間違いが起こりにくいと思いますが、やろうと思えば、スナップショットのみをスナップショットバンクファイル (.ssf) として保存することもできます。 名前の通り、保存はバンク単位に行われます。

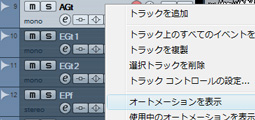

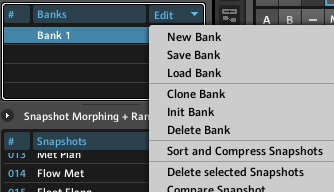

この操作はスナップショットタブのメニューより、「Edit」-「Save Bank」を実行します。

読み込みもここの「Load Bank」で行います。

ちなみにスナップショットを削除する場合もこちらのメニューから「Delete selected Snapshots」ですね。

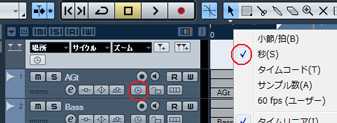

MIDI での切り換え

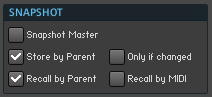

MIDI プログラムチェンジでスナップショットを切り替える場合は、「Recall by MIDI」がチェックされている必要があります。 プログラムチェンジ 0 ~ 127 でスナップショットバンクのスロット 1 ~ 128 に対応します。 この対応は変更する機能は無いようです。

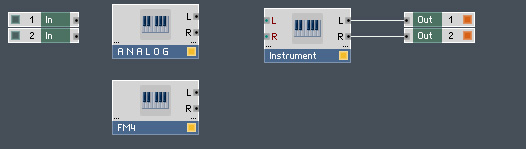

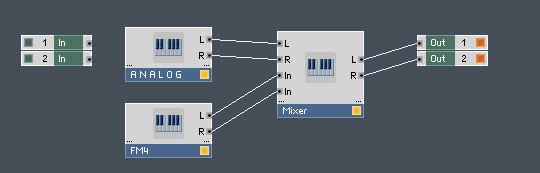

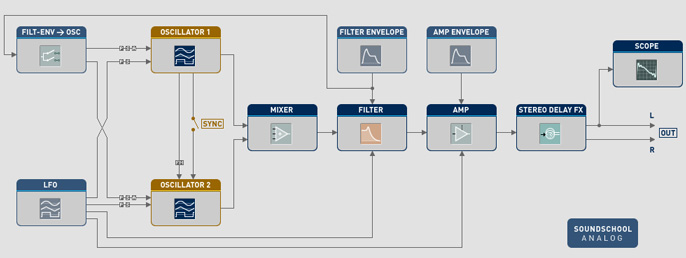

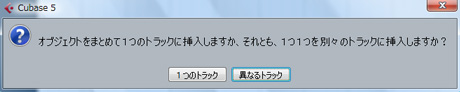

複数インストゥルメントを含むアンサンブルの扱い

デフォルトではアンサンブル中の各インストゥルメントのスナップショットは個別管理となっていて、保管や呼び出しはそれぞれのインストゥルメントで行わなければならないです。 複数のインストゥルメントで一つのサウンドを作っている場合、まとめて保管したくなると思います。

そのような時は、子インストゥルメントで「Store by Parent」をチェックしておくと、親 (Parent) のスナップショットと合わせて子インストゥルメントのスナップショットもストアされます。

ここで言う親とは文字通りの意味で、インストゥルメントの中にインストゥルメントを作った場合の親子関係のことを指しています。

また、アンサンブルは全インストゥルメントの親ということになります。

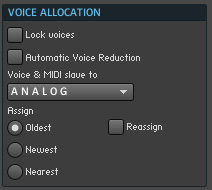

この項目はプロパティタブの Function ページにあります。

このとき気をつけなければならないのは、バンクにストアするときに親のバンクだけでなく、子のバンクも同じ名前に書き替わることです。 この動作を考慮すると、子インストゥルメントのファクトリープリセットを組み合わせて作ったような音色であったとしても、今のバンクスロットを書き替えてしまうより Append で空きスロットに入れていく方が管理しやすいように思います。

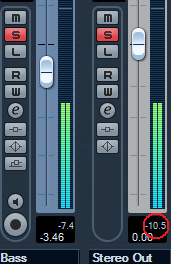

また、同じページにある「Snapshot Master」にチェックをつけたインストゥルメント/アンサンブルはスナップショットマスターとなります。 スナップショットマスターが持つスナップショットのリストは、プラグインとして動作するときのホスト上のプログラムリストやメインツールバー上のスナップショットリストとなります。

というわけで複数のインストゥルメントを持つアンサンブルでは以下のように設定し、アンサンブルレベルのスナップショットで音色管理するのがお勧めです。

- アンサンブルについて「Snapshot Master」と「Recall by MIDI」をチェック

- 各インストゥルメントについて「Store by Parent」と「Recall by Parent」をチェック

このように設定すれば、アンサンブルのスナップショット操作を行うと全てのインストゥルメントのデータが保管/読み込みされることになります。 ちなみに、「Recall by Parent」をチェックし忘れると、アンサンブルの音色切り替え時に子インストゥルメントのスナップショット名は変わっているけれど、音色が切り替わっていないという状態になってしまいます。

スナップショットの中身

スナップショットは情報としてパネルコントロール (フェーダー、ノブ等) と MIDI コントローラー (MIDI イベントとの紐づけ) の設定値を持っています。 簡単に言うと、各部品の設定値を読んだり書いたりしているということです。

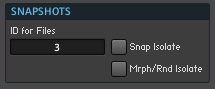

各パネルコントロールのプロパティ (Function ページ) を確認すると「ID for Files」という ID があります。

この ID に紐づいて設定値が保存されるので、これを変えてしまうと保存してあるスナップショットの値を正しく読めなくなります。

また、同じページにある「Snap Isolate」をチェックするとこのパネルコントロールの情報はスナップショットに含めないようになります。 一時的で保存する必要のない情報を持つコントロールについてはここをチェックします。

まとめ

これでスナップショットの基本はこなせたと思いますが、全てではありません。 他にも、コンペア機能の他、スナップショット間のモーフィングだとかランダムだとか楽しそうな機能もあるので、興味があれば「Application Reference」マニュアルを読んでみましょう。

同様に最近の一連のエントリで Reaktor の基本操作はできるようになるかも知れませんが、説明できていない機能はたくさんあります。 それでもここまででパッケージ付属のインストゥルメントを活用するための基礎知識は何とかカバーできたように思いますので、後は必要に応じ製品付属マニュアルを読んでいただければと思います。 とりあえずは「Getting Started」マニュアルですね。

国内 Reaktor ユーザが増えることを願いながら、Reaktor に関しては今回で一区切りつけます。